石排:生态筑基,文化添彩,红石古村打造岭南新地标

石排镇塘尾村位于东莞东北部东江之畔。这座始建于宋代的红砂岩古村,历经八百年沉淀,形成以古围墙为界、村口水塘为中心、巷道呈井字形网状的格局。如今,这座古村正以“生态为基、文化为魂”的思路,在保护与发展的平衡中,走出一条生态环境改善与乡村振兴相融相生的新路径。

岭南古村的生态智慧

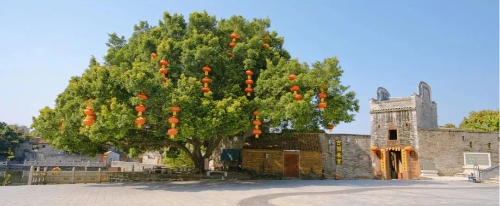

走在塘尾村的青石板路上,两旁明清建筑错落排布。即便在炎热天气里,村里也透着清凉,这得益于丹霞地貌的红砂岩民居。村子里的冷巷纵横交错,又深又窄,低气压能将两旁屋子里的热气排出,形成自然的穿堂风。再加上古树群与建筑形成的“遮阳伞效应”,让塘尾村成了冬暖夏凉的生态桃源。

村落建筑的天井构造暗藏巧思,通向屋外的一面都修有出水口,使出水口和屋外的排水沟相通、与村落主干道旁的明沟暗沟相联通,让巷道水系构成高效的自然排水系统。

从清幽巷道走出,一片阶梯式水系景观呈现眼前。塘尾村推进雨污分流治理,对无法改造的老村采用总口截污,提高污水收集率;将村内沟渠加盖板改暗渠,既解决污水横流的问题,又减少雨水混入,为污水处理提质增效。村外三口鱼塘还被改造成带阶梯式瀑布的循环系统,既让分散水域连成一体,又为原本的池塘景致添了几分诗意。

塘尾村践行“节水即治污”理念,建成使用STP智能无水生态系统公厕。污水经简单高效处理后,水质达地表Ⅳ类水标准可就地回用,无需建设排水管网,还减轻了城市污水处理厂负荷,从源头阻断污染,实现污水零排放、污物资源化。

成荫树木为古村“披绿增氧”

乡村生态振兴,离不开“绿色打底”。塘尾村通过树木种植与保护,让古村绿意更浓,生机更盛。截至目前,全村改造绿化面积达12万平方米,累计种植各类树木约2500株,其中黄花风铃木数量最多。每到花期,成片花海与红砂岩建筑相映成画,不仅改善了村落微气候,更成了吸引游客的“生态名片”。

古树是古村生态与历史的连接点。塘尾村登记在案的百年以上名木古树有21棵,其中300年以上的就有12棵。为守护这些 “老者”,村里对所有植物进行全面调查登记,成立专项小组负责养护。

专项小组对古树名木进行定期养护,并制定相应的保护措施。对长势欠佳的古树名木,利用打孔钻洞等方式进行改善,确保它们健康生长。塘尾村还通过设立保护标志、加强宣传等方式,提高村民对古树名木保护的意识,形成全社会共同参与保护的氛围。

文化赋能古村生态艺术

生态打底,文化添彩。塘尾村以“艺术家驻村计划”为纽带,开展陶艺体验、国学讲堂等公益活动,让生态保护与文化传承在古村碰撞出火花。

2020年以来,广东省工艺美术大师王欢来、山东非物质文化遗产雨点釉烧制传承人周祖嵘等16位艺术家陆续入驻塘尾村。他们不破坏建筑原貌,将工作室搬进古民居,创作时格外注重 生态与文化的融合。“我将古村落的残砖、麻石、陶罐、瓦片等材料充分组合,形成作品。”周祖嵘说。

在此基础上,塘尾村还开发“李氏廉韵家风”研学、“笔尖探古韵”写作研学、古村生态建设研学等课程;打造古村潮玩文旅路线和生态研学项目,建设生态研学基地,形成“古建筑保护-生态修复-产业转化”闭环。文旅设施上,塘尾村聚焦古村落、古村落前广场公园及东侧生态公园等人流密集场所,推进公园建设,打造综合游览片区,并利用屋前屋后的闲置地、小角落微改造30多个四小园,大大提升古村文旅体验质感。

-

扫一扫在手机打开当前页

粤公网安备 44190002000541号

粤公网安备 44190002000541号